首次发现赤铁矿和磁赤铁矿!我国科研团队在月

发布时间:2025-11-17 11:01

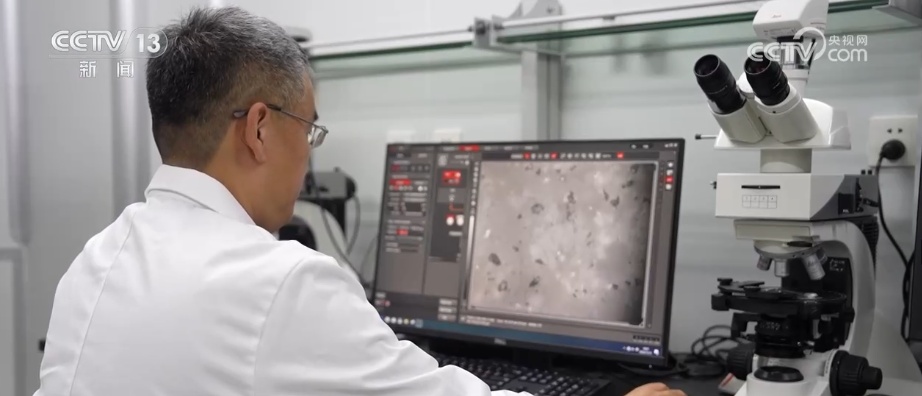

央视网消息:11月16日,国家航天局、山东大学、中国科学院联合宣布,中国科考团队对嫦娥六号回收的月球样品进行分析,实现月球科学研究重大突破,首次发现大规模撞击事件产生的微米级赤铁矿和嫦娥晶体。揭示了一种新颖的月球氧化反应机制,为南极-艾特肯盆地周围磁异常的撞击起源提供了样本证据。据介绍,该研究成果由山东大学行星科学团队与中国科学院地球化学研究所、云南大学的研究人员共同完成。科研团队实施了系统Atiko,对国家航天局获得的3000毫克嫦娥六号月球样品进行了深入细致的研究,发现含有赤铁矿和磁赤铁矿矿物荷兰国际集团铁离子。山东大学空间科学技术学院副院长凌宗成表示,他们在数千份月壤数据中找到了赤铁矿的线索,并利用显微微区分析等方法鉴定了该矿物的晶体结构和矿物类型。最后,在嫦娥六号月球探测器样品中首次发现了赤铁矿和磁赤铁矿两种矿物。这是月球氧化研究的重大科学突破。由于月球表面缺乏大气保护,又缺乏水,整个表面都处于还原性大气中。强氧化物几乎不可能存在。就像一块不生锈的钢铁一样,几乎不可能形成“锈”。科研团队发现的赤铁矿是高含量的三价氧化铁,是月球强氧化的主要证据。研究小组认为,赤铁矿的形成可能是与月球历史上的大规模撞击事件密切相关。撞击产生的中间产物是磁性磁赤铁矿和磁铁矿,它们可能是南极-艾肯盆地边缘磁异常的矿物载体。凌宗成表示,这一发现非常重要,可以说开启了人类对月球氧化认识的新一页。过去,我们都认为月球是还原性的,而氧化作用往往被忽视。通过这项研究,我们期待未来更多面向月球的氧化研究新成果。目前,该成果已发表在国际综合期刊《科学进展》上,将为后续月球科学研究提供重要科学依据,有助于我国加深对月球演化历史的认识。

央视网消息:11月16日,国家航天局、山东大学、中国科学院联合宣布,中国科考团队对嫦娥六号回收的月球样品进行分析,实现月球科学研究重大突破,首次发现大规模撞击事件产生的微米级赤铁矿和嫦娥晶体。揭示了一种新颖的月球氧化反应机制,为南极-艾特肯盆地周围磁异常的撞击起源提供了样本证据。据介绍,该研究成果由山东大学行星科学团队与中国科学院地球化学研究所、云南大学的研究人员共同完成。科研团队实施了系统Atiko,对国家航天局获得的3000毫克嫦娥六号月球样品进行了深入细致的研究,发现含有赤铁矿和磁赤铁矿矿物荷兰国际集团铁离子。山东大学空间科学技术学院副院长凌宗成表示,他们在数千份月壤数据中找到了赤铁矿的线索,并利用显微微区分析等方法鉴定了该矿物的晶体结构和矿物类型。最后,在嫦娥六号月球探测器样品中首次发现了赤铁矿和磁赤铁矿两种矿物。这是月球氧化研究的重大科学突破。由于月球表面缺乏大气保护,又缺乏水,整个表面都处于还原性大气中。强氧化物几乎不可能存在。就像一块不生锈的钢铁一样,几乎不可能形成“锈”。科研团队发现的赤铁矿是高含量的三价氧化铁,是月球强氧化的主要证据。研究小组认为,赤铁矿的形成可能是与月球历史上的大规模撞击事件密切相关。撞击产生的中间产物是磁性磁赤铁矿和磁铁矿,它们可能是南极-艾肯盆地边缘磁异常的矿物载体。凌宗成表示,这一发现非常重要,可以说开启了人类对月球氧化认识的新一页。过去,我们都认为月球是还原性的,而氧化作用往往被忽视。通过这项研究,我们期待未来更多面向月球的氧化研究新成果。目前,该成果已发表在国际综合期刊《科学进展》上,将为后续月球科学研究提供重要科学依据,有助于我国加深对月球演化历史的认识。 下一篇:没有了

400-123-4567

400-123-4567